糖尿病とは

糖尿病とは、血液中のブドウ糖の濃度である血糖値が正常範囲を超えて高い状態が続く病気です。ブドウ糖は本来、細胞のエネルギー源となる大切なものです。しかし、細胞に取り込む際に重要な役割を果たすインスリンというホルモンの分泌量が減ったり、効き方が低下したりすることで血液中にブドウ糖があふれると、血糖値が上昇してしまいます。

糖尿病の程度が軽い場合にはほとんど症状が無いため、健康診断などによる血液検査で発見されることがほとんどです。

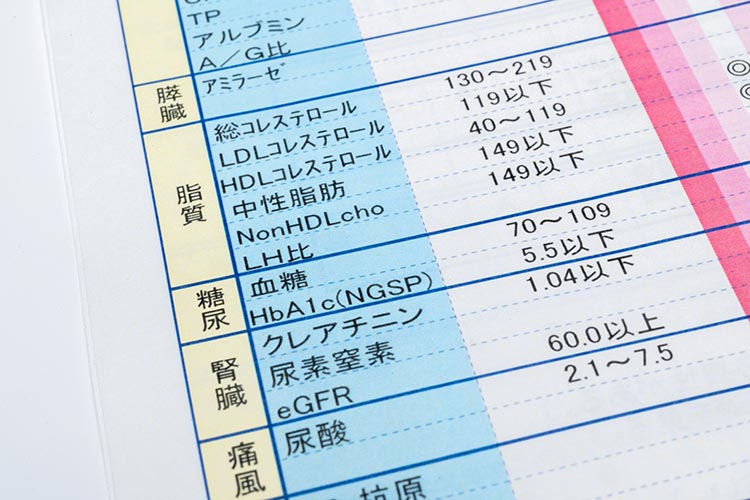

無症状であっても、血糖値が高い状態が続くと全身の細い血管から心臓や脳などの大きな血管までがダメージを受けてしまい、様々な合併症が引き起こされるため注意が必要です。検査では、空腹時血糖の測定値のみでは食後の高血糖が見過ごされやすいため、1〜2ヶ月の血糖の平均を表すHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)の数値にも注目することが重要です。

以下のような方は当院にご相談ください

- 健診の結果で、血糖値やHbA1cの数値が基準を超えていた

- 要再検査と判定されたが、そのままにしている

- 以前に通院して治療していたが中断してしまっている など

上記のほかにも、現在治療中だけれども専門医による処方の見直しをしてほしい、血糖値のコントロールをもう一度しっかりとしたい、インスリンを使用しているがやめられるかどうか知りたいなど、お気軽にご相談ください。

また、糖尿病の程度が進行し高血糖が続くと、尿の中に糖が排泄され続くことになり(このため糖尿病と呼ばれるようになった)、尿の回数が増える・喉が渇く・痩せるといった症状が出ることがあります。重症の場合には意識が低下し危険な状態になることもあります。

以下のような症状がある場合、糖尿病が進行している可能性がありますので、お早目の受診をお勧めします。

- 食べているのに痩せる

- ひどく喉が渇く

- 排尿の回数が多くなった

- 視力が低下してきた

- 吐き気や嘔吐、腹痛がでてきた

- やけどや怪我の痛みを感じにくい など

糖尿病のタイプについて

糖尿病はその原因によって1型糖尿病と2型糖尿病、その他の疾患に伴う糖尿病、妊娠糖尿病に分けられています。糖尿病の患者様の90%以上は2型糖尿病と言われています。

1型糖尿病

1型糖尿病は、インスリンを産出する膵臓の細胞が免疫系の異常反応などで壊され、インスリンが分泌されなくなることで発症する糖尿病です。1週間以内で進行する劇症1型や年単位で進行する緩徐進行1型など、1型糖尿病の中にも様々なタイプがあります。口渇・多尿などの症状がきっかけで診断されることが多いですが、進行が急な場合には昏睡状態になる方もいます。インスリン治療が必要になるため自己注射によって補充し、血糖値をコントロールしていきます。最初は専門医のいる病院に入院して治療を開始し、退院後に当院の外来に通院していただくことをお勧めいたします。

2型糖尿病

2型糖尿病は発症の原因に生活習慣が関係すると考えられる糖尿病です。飽食の時代になり食べ過ぎや飲み過ぎ、運動不足といった生活習慣の乱れによって糖尿病になる方が増加しています。とくに肥満の状態になると、インスリンが効きにくくなって糖尿病のリスクが高まります。ただ必ずしも生活習慣の問題だけではなく、日本人では加齢や遺伝的な要因によるインスリンの分泌力不足により発症する方も多くおられます。治療としては食事のバランスを整え運動を心がけるといった生活習慣の改善に加え、血糖値が下がらない場合にはお薬による治療を行います。

その他の特定の機序、疾患によるもの

膵臓の病気や肝臓の病気、ホルモンバランスが乱れる内分泌疾患、などにより血糖値が上がることがあり、これらも糖尿病の原因となります。他の病気に対する投薬により(ステロイドや抗がん剤、ホルモン治療)糖尿病を発症される方もいます。原因によって対応は異なりますが、インスリン治療が必要になることも多いです。

妊娠糖尿病

妊娠糖尿病とは、妊娠中に初めて発見された糖代謝異常のことです。妊娠によりインスリンが働きにくくなり血糖値が上がるためです。もともと糖尿病の人が妊娠された場合も同様ですが、妊娠中の高血糖は胎児に巨大児などの合併症をもたらすため、厳格な血糖のコントロールが求められます。

糖尿病の合併症について

糖尿病の慢性合併症では大きな血管が障害される「大血管症」と細い血管が傷ついて起こる「細小血管症」があります。大血管症には心臓や脳などの大きな血管の動脈硬化などが促進されることで起こる心筋梗塞や脳梗塞などがあります。また細小血管症には「糖尿病三大合併症」と呼ばれる代表的な合併症があります。

糖尿病三大合併症

- 糖尿病網膜症

- 網膜の細小血管に障害が生じ、そのままにしていると出血が起きて視力低下や失明に至ってしまうものです。日本人の失明原因の第2位で、自覚症状がなく進行し、突然、見えなくなることもあります。

- 糖尿病腎症

- 腎臓を構成する糸球体の毛細血管に障害が生じて糸球体の数が減少し、腎機能が低下してしまう合併症です。慢性腎不全で人工透析を受けている人の3分の1は、糖尿病腎症によるものとされ、日本人が透析治療となる原因の第1位です。

- 糖尿病神経障害

- 高血糖により神経細胞が障害されることで起こる合併症で、三大合併症の中では最も早期に現れます。自律神経の障害では異常な発汗、胃の不調、便秘、下痢、排尿障害、勃起不全(ED)、立ちくらみ(起立性低血圧)、足のつり(こむら返り)などがみられるようになり、末梢神経がダメージを受けると、手足のしびれや、火傷やけがをしても痛みがなく気がつきにくいことがあります。けがをしても気づかないため、最悪の場合には下肢切断や全身性の感染症など重篤な状態に陥ってしまいます。

糖尿病の治療

管理栄養士と連携した栄養指導による食事療法や運動療法、内服療法、インスリンの自己注射、GLP-1受容体作動薬などから適切な治療を選択するのですが、患者様の病状に合わせることは勿論、生活パターンや仕事、病気に対する考え方、価値観に沿って納得していただける治療を心がけています。

また、血糖の見える化に対応した「Freestyleリブレ」も取り扱っています(※リブレが保険診療の対象になるのはインスリン治療患者様に限られます)。血糖値の異常を指摘されましたら、お気軽にご相談ください。